La disolución del ser y la transitoriedad de lo existente en los mitos necrogénicos del pueblo mexica - Volumen 11 Número 1

La disolución del ser y la transitoriedad de lo existente en los mitos necrogénicos del pueblo mexica

/

The Dissolution of Being and the Transience of the Existing in the Necrogenic Myths of the Mexican People

/

A dissolução do ser e a transitoriedade do que existe nos mitos necrogênicos do povo mexicano

Héctor Martínez Ruiz

Universidad Autónoma de Querétaro, México

https://orcid.org/0000-0001-6129-7790

Fecha de Recepción: 25 de enero de 2025

Fecha de Aceptación: 28 de agosto de 2025

Fecha de Publicación: 3 de octubre de 2025

Financiamiento: La investigación fue financiada por cuenta de carga académica en el respectivo centro de trabajo.

Conflictos de interés: El autores declara no presentar conflicto de interés.

Correspondencia:

Nombres y Apellidos: Héctor Martínez Ruiz

Correo electrónico: hector.martinezr@uaq.mx

Dirección: Universidad 231, Cerro de las Campanas S/N, Las Campanas, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., México

Resumen

Se exponen los resultados de un estudio antropológico sobre las creencias mexicas relacionadas con la muerte y el destino post-mortem. Aborda, en lo general, los rituales fúnebres y los lugares a los que se dirigían los difuntos. El culto a los muertos en el periodo prehispánico se diluye en el tiempo, aunque existen testimonios que reflejan un vínculo con sus ideas acerca del cosmos y de la vida. Pese a que éstos presenten información contradictoria o disímbola, dejan entrever que el pueblo mexica consideraba la muerte como parte de la vida misma y que la conducta no contaba para determinar a dónde se iba al morir sino la causa del fallecimiento. Creían en cuatro destinos: Cincalco, Tonatiuhichan, Tlalocan y Mictlán. Desde un enfoque transdisciplinar se analizan posibles significados de sus mitos necrogénicos. Se pone en cuestión si el fin último de la muerte consiste en el fin absoluto o en la continuidad de la vida como otros existentes; si su visión del cosmos no puede entenderse bajo el principio de identidad porque a ratos la vida es muerte y viceversa; y si es posible identificar Aztlán con Tlaltípac y ésta como el centro, la “región del misterio” donde no es posible conocer nada al respecto, donde todo “acaba por nacer” porque comienza la vida, pero no termina con la muerte.

Palabras claves: Antropología; cosmovisión; filosofía; mexicas; mitos necrogénicos; muerte.

Abstract

The results of an anthropological study on the Aztec beliefs related to death and post-mortem destiny are presented. In general, it addresses funeral rituals and the places where the deceased went. The cult of the dead in the pre-Hispanic period faded over time, although there are testimonies that reflect a link with their ideas about the cosmos and life. Despite the fact that these present contradictory or dissimilar information, they suggest that the Aztec people considered death as part of life itself and that conduct did not count in determining where one went after death but rather the cause of death. They believed in four destinations: Cincalco, Tonatiuhichan, Tlalocan and Mictlán. From a transdisciplinary approach, possible meanings of their necrogenic myths are analyzed. It questions whether the ultimate purpose of death consists of the absolute end or the continuity of life like other existing ones; If his vision of the cosmos cannot be understood under the principle of identity because at times life is death and vice versa; and if it is possible to identify Aztlán with Tlaltípac and this as the center, the “region of mystery” where it is not possible to know anything about it, where everything “ends up being born” because life begins, but does not end with death.

Keywords: Anthropology; worldview; philosophy; Mexica; necrogenic myths; death.

Resumo

São apresentados os resultados de um estudo antropológico sobre as crenças mexicas relacionadas à morte e ao destino post-mortem. Geralmente aborda os rituais fúnebres e os locais para onde o falecido se dirigiu. O culto aos mortos no período pré-hispânico dilui-se ao longo do tempo, embora existam testemunhos que reflectem uma ligação com as suas ideias sobre o cosmos e a vida. Embora apresentem informações contraditórias ou diferentes, sugerem que o povo mexicano considerava a morte como parte da própria vida e que o comportamento não contava para determinar aonde alguém ia quando morria, mas sim a causa da morte. Acreditavam em quatro destinos: Cincalco, Tonatiuhichan, Tlalocan e Mictlán. Possíveis significados de seus mitos necrogênicos são analisados a partir de uma abordagem transdisciplinar. Questiona-se se o fim último da morte consiste no fim absoluto ou na continuidade da vida como outras existentes; se a sua visão do cosmos não pode ser compreendida sob o princípio da identidade porque às vezes a vida é morte e vice-versa; e se é possível identificar Aztlán com Tlaltípac e este como o centro, a “região do mistério” onde não é possível saber nada sobre isso, onde tudo “acaba nascendo” porque a vida começa, mas não termina com morte.

Palavras-Chave: antropologia; cosmovisão; filosofia; mexicanos; mitos necrogênicos; morte.

Introducción

En el periodo prehispánico, los pueblos habitantes del territorio que hoy ocupa México desplegaron un complejo sistema de creencias y rituales asociados al fenómeno de la muerte. Parte de dicho pensamiento fue registrado en las crónicas novohispanas de los siglos XVI y XVII. En tales documentos se concentra valiosa información sobre los mitos necrogénicos[1] de algunos pueblos, que explican lo que ocurría al morir, el sentido y finalidad de los rituales mortuorios, los posibles destinos y los dioses que los presidían.

Los estudios posteriores suelen retomar dichos trabajos, siendo los dedicados al pueblo mexica los más estudiados dada la abundancia de referencias al respecto. En lo general, se tiene la idea de que esas creencias, con ligeras variantes, eran compartidas por otras sociedades de su época (Cabrero, 1995). La necrovisión que ofrecen no sólo es interesante por sí misma, también sirve para tratar de indagar sobre la mentalidad de los grupos que les antecedieron, dado que expresan una concepción compartida acerca del mundo, en que la muerte se entiende como constituyente de la vida; si Aztlán es Tlaltípac, la Quinta Región, el “Lugar del Misterio”, región de lo incognoscible, el sitio donde todo “acaba por nacer”, donde comienza la vida, pero no termina con la muerte.

Desde un enfoque transdisciplinar se retoma esta discusión para reflexionar sobre los posibles significados de sus mitos necrogénicos, en los que las valoraciones morales y la conducta del individuo no contaban para determinar el destino post-mortem, sino el tipo de muerte; si, el pueblo mexica pensaba que, pese a todo, la muerte representaba el fin o si la entendieron como continuidad de la vida con otros existente; si la muerte del “ser”, del Yo, garantiza el “existir” de (l) (lo) “otro”. De manera que la muerte representaría el paso necesario, la conexión y retorno al origen, porque se trata del elemento regenerativo de todo cuanto existe.

Metodología

La metodología empleada fue la propia del análisis documental. Se trata de un estudio explicativo-comprensivo de orientación antropológica/filosófica sobre los mitos necrogénicos del pueblo mexica. El tema se aborda desde el enfoque de la antropología transdisciplinar (Morin, 2010; Martínez, 2023), el cual posibilita realizar distintas lecturas y consultar sin jerarquizar las fuentes consultadas al respecto, alejadas de la visión cientificista que desestima otras formas de conocimiento y restringe la interpretación textual (Wallerstein, 2004). Se aplicó la crítica de fuentes (Ramírez, 2010), la equivocación controlada (Viveiros, 2018), el paradigma indiciario (Ginzburg, 1995) y el análisis hermenéutico-heurístico propuesto por Beuchot (1999).

Marco teórico

Indagar sobre las creencias del pueblo mexica relacionadas con la muerte suele representar un desafío, no sólo por la escasez de fuentes prehispánicas o el sesgo de las crónicas de la época y posteriores, a la que se agrega la visión occidentalizada que, salvo excepciones, prevalece en el abordaje de la temática por el mundo académico, y aún más, el sincretismo que “invisibiliza” su permanencia en las comunidades originarias actuales y que autores como Báez-Jorge (2012) y Mikulska (2016) resaltan como testimonios vivos que ofrecen nuevas perspectivas sobre el tema. Lo primero es insalvable, porque fue poca la documentación que escapó al fuego iconoclasta del conquistador/misionero europeo, pero en lo segundo hay oportunidad.

Respecto al enfoque y finalidad propia de las crónicas, para dar cabida a la interpretación textual, se aplicó la crítica de fuentes (Ramírez, 2010), lo que permitió la re-lectura de los datos aportados por los autores revisados bajo el supuesto de “observar” lo que nadie ha visto con anterioridad (Hanson, 1977). Aunado a lo anterior, hizo eco el paradigma indiciario de Ginzburg (1995) que resalta cualquier “pista” que permita una mirada alterna, tendiente a generar nuevos significados.

De Viveiros de Castro (2018) se retomó la idea de considerar la inexactitud, versiones encontradas y distorsiones de los datos o conclusiones que ofrecen los autores y fuentes consultadas. Para dar un giro a esta limitante, porque es inevitable, se tomó en cuenta la equivocación controlada. Todo investigador es un traductor/interprete cultural de los procesos socio-históricos que estudia, por lo que debe tener presente la imposibilidad de acceder a la “realidad del otro”. Puesto que no se puede efectuar “transcripciones” literales al sentido que tiene para sus portadores originarios, el ejercicio de transcripción/traducción sólo es aproximativo, no es posible “comprender” nada a cabalidad; se reconoce que la realidad del Otro en inaprehensible. Ya Lévi-Strauss (1988) se topó con esta limitante, al señalar que “comprender” implicaba reducir un tipo de realidad a otra. Igual Geertz (2003) lo advertía cuando expresó que “…los escritos antropológicos son interpretaciones y, por añadidura, interpretaciones de segundo y tercer orden. Por definición, sólo un "nativo" hace interpretaciones de primer orden: se trata de su cultura. De manera que son ficciones; ficciones en el sentido de que son algo ‘hecho’, algo ‘formado’, ‘compuesto’.” Así que hoy no estamos muy alejados de los cronistas novohispanos ni de los eruditos del siglo XIX; en cierto sentido, compartimos la mirada sesgada del ejercicio comprensivo propio de cada periodo histórico, así como la mentalidad occidentalizada, ahora alejada de la religión pero, a menudo, limitada por el cientificismo (Wallerstein, 2004). Para tal efecto, se llevó a cabo una consulta bibliográfica, hemerográfica y electrónica desde el enfoque de la antropología transdisciplinar que recupera el “diálogo de saberes” en un esfuerzo por superar el estigma que significa estudiar de “manera científica” a la otredad colonizada (Martínez, 2023).

Por otra parte, Beuchot (1999) considera que el abordaje de cualquier tópico no debe limitarse a mera reproducción, sino que se genere un aporte, de ahí que sea opción válida recurrir a la interpretación documental, en la que se retoman los conocimientos previos, la historia y el contexto sociocultural de lo que se estudia. Pero en los casos en que hay temas sobre los que se ha abordado poco, nada o suele concluirse en lo mismo, habrá que echar mano de la heurística, que brinda la posibilidad de “pensar lo no pensado”. Así es como esto se legitiman las re-lecturas sobre el asunto, de manera que “ver en lo mismo algo nunca antes visto”, permite generar nuevas perspectivas al respecto.

Visión del cosmos

La cosmovisión mexica y sus mitos necrogénicos son temas recurrentes para científicos sociales y humanistas desde el periodo colonial hasta la actualidad (Sahagún, 1999; Chavero, 1989; Duverger, 1987; González, 2002; Johansson, 2003, 2010; León-Portilla, 1997; López-Austin, 1993, 1994, 1999, 2008; Matos, 1994; Ibarra, 2009; Mikulska, 2016). Ambos pensamientos están muy enlazados, de manera que es difícil abordarlos por separado. Sobre el cosmos mexica, se afirma que lo imaginaban organizado en dos planos: vertical y horizontal. El horizontal tenía cuatro sectores o rumbos: Mictlampa (Rumbo al Norte), Huiztlampa (Rumbo al Sur), Tlahuiztlampa (Rumbo al Este) y Ciuatlampa (Rumbo al Oeste). Había además un quinto sector: el Centro u ombligo, espacio donde se equilibraban las fuerzas cósmicas (Fig. 1). Era un punto de suma importancia porque conectaba los planos horizontal y vertical. El plano vertical estaba compuesto de tres secciones: Chicnauhtopan (“Los nueve que están sobre nosotros”), Tlaltípac (“Sobre la tierra”) y Chicnauhmictlan (“Los nueve de la región de la muerte”). En Tlaltípac todo se relacionaba con todo, la vida con la muerte y era el plano en que transcurría la vida humana, la de los pueblos, dioses patronos, la Tierra, plantas y animales (Morantes, 2000).

El centro, como hemos visto, se consideraba como la síntesis de otros espacios, con los que compartía sus cualidades básicas, anteponiéndose como el lugar estable de la estructura universal. La idea fundamental del mundo formado por cuatro puntos cardinales o rumbos más el centro, considerado la quinta región, es un antiguo concepto mesoamericano que heredaron los nahuas de otros pueblos (Troncoso, 2011: 385)

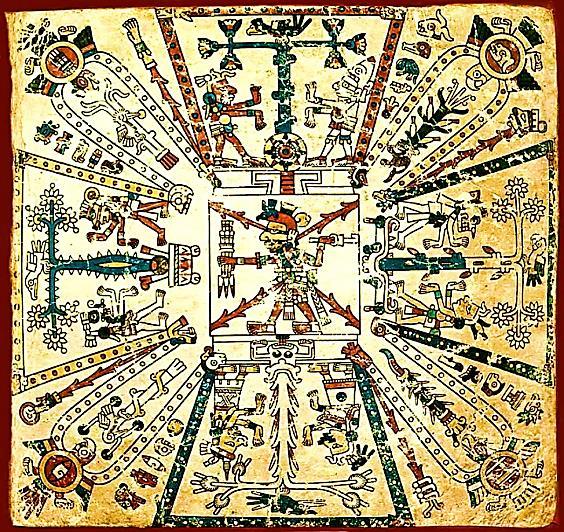

Fig. 1. Los cuatro rumbos del espacio horizontal del cosmos mexica (Códice Fejérváry-Mayer) (Vela, 2018).

León-Portilla (1997), Morantes (2000) y López-Austin (2016) refieren que Chicnauhtopan tenía nueve planos; en la parte central estaba “Tlaltípac”, que tenía cuatro planos. En estos últimos, la gente coexistía con los demás vivientes (vegetales y animales), las nubes, las lluvias y los vientos; por ahí viajaban el sol, la luna, venus y las estrellas. Chicnauhmictlan también estaba formado por nueve planos (López-Austin, 2008). Tlaltípac era el centro del cosmos mexica, el lugar de confluencia y encuentro de Chicnauhtopan y Chicnauhmictlan. De acuerdo con la cosmogonía nahua, al principio de los tiempos, no existía, en su lugar había un enorme monstruo acuático femenino (Cipactli), pero los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca separaron su cuerpo para constituir Chicnauhtopan, Tlaltípac y Chicnauhmictlan; usaron cuatro grandes postes o árboles en las esquinas de las superficies para impedir la reintegración de la bestia primigenia (Fig. 2) (López-Austin, 1993; 1997).

Fig. 2. Visión del cosmos nahua y la ubicación de las regiones de los muertos (Basado en la propuesta de López-Austin, 2003).

Gallegos (1991), López-Austin (2008) e Ibarra, (2009) consignan que los nueves pisos de Chicnauhtopan y los cuatro de Tlaltípac (“Sobre la tierra”) daban el total de trece, número de lo luminoso, masculino, caliente, seco (Fig. 3). Para Gallegos (1991):

El universo estaba concebido geográficamente según los cuatro puntos cardinales y geométricamente, en sentido horizontal y en sentido vertical. Ellos suponían que en el centro se hallaba la Tierra, la cual pensaban que era plana. Debajo de la Tierra se hallaba el inframundo y encima de la Tierra el Cielo; éste estaba conformado por trece Cielos que creían estaban escalonados a semejanza de una pirámide.

[…] Cada uno de los puntos cardinales del Universo era morada de un díos; en el Norte [Mictlampa] moraba Tezcatlipoca, cuyo color era el negro […] En el Sur [Huiztlampa] se hallaba Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. En el Este [Tlahuiztlampa], Xipe Tótec, dios de la siembra, de color rojo. Y en el Oeste [Ciuatlampa], Quetzalcóatl, dios del viento, de color blanco.

[…] Los trece cielos, [estaban] habitados por deidades. En el primer cielo [Ilhuícatl Tlalocan] la luna y [donde] se forman las nubes. En el segundo, están las estrellas, ahí vive Citlalatónac, la Vía láctea y Citlalicue, los dioses del cielo nocturno. En el tercero se halla el Sol. En el cuarto, está Huixtocíuahtl (la diosa de la sal). En el quinto […] las estrellas errantes, los cometas y el fuego. En el sexto está el cielo verde. En el séptimo, el azul, donde vive Huitzilopochtli. En el octavo crujían los cuchillos de obsidiana. El noveno era el cielo blanco. El décimo el amarillo. El onceavo es el rojo y el doceavo y treceavo eran un cielo doble, donde vivían los dioses creadores: Ometecuhtli y Omecíuahtl. […] En el inframundo moraban los dioses de la muerte [Fig. 3]. (Gallegos, 1991: 14-16)

Fig. 3. Chicnauhtopan y Tlaltípac. El doceavo y treceavo piso eran dobles y no se representaron en el Códice Vaticano, sólo los primeros once (Caso, 2018).

Los rituales fúnebres

El pueblo mexica tenía un complejo sistema de creencias y rituales asociados al fenómeno de la muerte. La mayoría desapareció con la conquista española, algunas coexistieron al mismo tiempo con la religión católica y aún perduran en ciertas comunidades originarias actuales (Báez-Jorge, 2012; Mikulska, 2016), mientras que otras se fusionaron para dar paso a una serie de manifestaciones sincréticas que ya no corresponden ni a lo que se pensaba y hacía en tiempos prehispánicos ni a lo impuesto por los frailes conquistadores.

En la actualidad se tienen pistas al respecto gracias al trabajo de misioneros, cronistas e historiadores novohispanos, quienes escribieron sobre los mitos necrogénicos en los que se narraba lo que ocurría al morir, los rituales fúnebres, los destinos probables de los difuntos y dioses que los presidían (Matos, 1994; Johansson, 2003; López-Austin, 2008). Las obras de Bernandino de Sahagún, Diego Durán, Motolinía y Torquemada (Olivares, 2013) constituyen un valioso testimonial de la compleja visión de la vida y muerte de estas gentes, pese a que tales escritos estén impregnados de la cosmovisión religiosa europea propia de ese periodo. Dichas crónicas ofrecen una lectura de cómo el pueblo mexica entendía la vida (yoliztli), la cual era resultado de la articulación entre la existencia (nemiliztli) y la muerte (miquiztli) (Gutiérrez, 2021). Este pensamiento fue la base de una compleja visión mítico-necrogénica[2], situación que les llevó a dedicar especial atención al conjunto de rituales y ofrendas cuyo propósito era facilitar al difunto el viaje hacia su lugar de destino, cualquiera que este fuera.[3] De acuerdo con Johansson (2010), los fallecidos (Fig. 4), por algún tiempo mantenían una participación activa en la vida de la comunidad y se solía pedir su ayuda para asegurar la siembra o cacería; eran invocados en el contexto de ritos mágicos, nacimientos, matrimonios y otros importantes sucesos.

A diferencia de la muerte occidental que representa el fin de una existencia individual sobre el eje lineal del tiempo, la muerte indígena es parte integrante de una vida: yoliztli, que se compone de un andar existencial: nemiliztli y de “des-andar” letal: miquiztli, es decir, en términos metafóricos de una “sístole existencial” y de una “diástole letal”, siendo ambas latidos de la vida. El eje cíclico del tiempo náhuatl y la regeneración de los seres en una muerte genésica propició esta dualidad vital. Según el mito de “La creación del hombre en el Mictlán”, el ser humano es el fruto de una hierogamia entre el cielo y la tierra y de una subsecuente gestación en las entrañas fecundas de esta última, asimilada a su vez a la muerte (Johansson, 2010: 95).

Fig. 4. Micquetl (muerto) (Códice Mendocino) (BarlowByron, 1982).

En la visión del pueblo mexica, la vida y la muerte se encuentran unidas y pueden entenderse como dualidad complementaria y aún, que se trata de lo mismo, por lo que el principio de identidad no operaría en tal cuestión, circunstancia que se proyecta en el panteón mexica, que tenía varias divinidades asociadas con la muerte, aún Tláloc, Tonatiuh y Ometéotl. Asimismo, todo lo relacionado en directo con la muerte, solía ser representado con el cuerpo descarnado o fardos mortuorios, una calavera en lugar de cabeza, ojos estelares, puntos o manchas corporales que indican el estado de descomposición, así como la presencia de ciertos animales como el tecolote, araña, ciempiés y alacrán (Fig. 5). (Cabrero, 1995).

Fig. 5. Mictlantecuhtli (Códice Magliabechi) (Caso, 2018).

Tan pronto el moribundo exhalaba el último suspiro, iniciaba la desagregación y la dispersión de los componentes de la vida (yoliztli), esto es, la teyolía, el ihíyotl, el tonalli. Los primeros abandonaban el cadáver, mientras que los restos mortales servirían de alimento a Tlaltecuhtli (“Deidad de la Tierra”) (Suárez, 1997). Dice Martínez (2014) que la teyolía del difunto era la que se dirigía al destino marcado por su forma de fallecimiento. Para López-Austin (1999), la teyolía era la esencia humana y se ubicaba en el corazón; contenía lo más importante de las facultades mentales y otorgaba sentido de pertenencia al grupo de parentesco. El tonalli, ligado a la individualidad y al destino personal, reposaba sobre la tierra y los familiares del difunto solían guardarla en una caja que contenía sus cenizas y dos mechones de cabellos; mientras que el ihíyotl, motor de las pasiones, se dispersaba en la superficie terrestre y podía ser causante de enfermedades a los vivos (yohualehécatl o “viento nocturno”).

Sobre las costumbres funerarias, existen imágenes en los informes y crónicas que reflejan dichas prácticas; por ejemplo, en los códices Borgia, Magliabechi, Florentino y Mendocino se observan los fardos mortuorios durante las exequias, acompañados con ofrendas de objetos personales, comida, armas y perros; a los fallecidos se les colocaba una piedra de jade en la boca si eran pipiltin o verdosa para los macehualtin, que sustituía al corazón. Se advierte, además, la tristeza ante la muerte de un pariente (Fig. 6).

Fig. 6. Preparativos (muerto) (Códice Florentino) (Cabrero, 1995).

El cadáver era amortajado (Fig. 7), por lo general, se colocaba en posición sedente o flexionada, envuelto en mantas y papel; lo amarraban con cuerdas, le dejaban la cabeza y pies destapados para proseguir los preparativos. Además, le depositaban sus posesiones más preciadas y los obsequios de parientes, amigos y vecinos como ofrenda. El día del entierro era el cuarto o quinto día del fallecimiento (Olivares, 2013) (Fig. 8).

Fig. 7. El micquetl (muerto) Fig. 8. Ofrenda de tamales, frijoles, maíz y conchas

(Códice Mendocino) (BarlowByron, 1982). (Códice Magliabechi) (Olivares, 2013).

En las honras fúnebres de los principales solía sacrificarse a alguna de sus mujeres o sirvientes para que lo acompañaran en su viaje (Martínez, 2014). Los cadáveres se incineraban, excepto los que morían por causas relacionadas con el agua, las mujeres muertas en el primer parto o los lactantes y nonatos, quienes eran sepultados. (López-Austin, 2008; Martínez, 2014)

A las mujeres las quemaban con todos sus utensilios con que tejía e hilaba, y con toda su ropa para que les abrigara del frío y del viento. Cervantes de Salazar nos dice que no era la misma vestimenta que se colocaba cuando moría una señora que cuando moría una casada, una viuda o una doncella. Si se trataba de una señora, a esta la vestían ricamente y le hacían matar a algunas criadas cargadas de comida para acompañar a su señora; por su parte, en la sepultura de la mujer casada le echaban los aderezos de cocina y el ejercicio principal en que solía entender, rueca o telar, mientras que en la sepultura de la viuda le …echaban alguna comida y llevaba el tocado y traje diferente de la casada; mientras que la doncella …iba vestida toda de blanco, con ciertos sartales de piedras a la garganta; y le echaban en la sepultura rosas y flores. (Cervantes de Salazar en Olivares, 2013: 1)

A los que fenecían por causas naturales se les incineraba; en los códices se representa el suceso con una hoguera bajo el envoltorio, de no hacerlo, la teyolía no podría dirigirse al Mictlán (Fig. 9) y su tonalli, causaría enfermedades a la gente. Se sabe además que, en tiempo de epidemias, guerras o hambrunas, aumentaban los infortunios porque los difuntos no recibían el tratamiento mortuorio adecuado. (Martínez, 2014)

Fig. 9. Incineración (Códice Florentino) (Cabrero, 1995).

Los funerales y ofrendas iban acorde el rango que tuvo en vida el occiso, desde un fastuoso sepelio, hasta una modesta ceremonia inhumatoria (Cabrero, 1995). Para ejemplificar, cuando se trataba de un principal, se realizaban grandes ceremonias; había banquetes y se obsequiaba ropa a los asistentes; más adelante, sacrificaban un sacerdote y a varios de su servidumbre para que le sirvieran en el recorrido post-mortem, independiente su destino. Para que no sufriera pobrezas, le depositaban una rica ofrenda con alimentos, mantas y hermosas joyas (Fig. 10), luego lo sacaban en solemne procesión, le acompañaban sus mujeres, parientes y amigos, todos lloraban, al tiempo que se entonaban cantos y alabanzas. Al llegar al templo, era recibido por el Sumo Sacerdote y, al pie de las gradas del teocalli, quemaban el cuerpo, al tiempo que arrojaban a las llamas puños de copalli (Chavero, 1989; Zaraus, 2000).

Fig.10. Exequias de Ahuízotl (Atlas de Durán) (Cabrero, 1995).

Las exequias eran igual de fastuosas para los guerreros muertos en combate. Diego de Durán describe con detalle este ritual:

El rey mandaba llamar a los encargados de hacer las ceremonias fúnebres para que empezaran hacer las honras de todos los que habían muerto, terminada la plática, salían a la plaza los cantores con la cabeza atada con un cinta de cuero negro para tocar un sonido triste y lloroso, al momento en que salían las mujeres de los muertos con las mantas de ellos en los hombros, con los ceñidores y bragueros rodeados al cuello, y los cabellos sueltos para llorar amargamente, también salían los hijos de estos con las mantas de sus padres puestas, cazuelas de bezotes, orejeras, narigueras y joyas, para llorar junto con ellas. Posteriormente venían los amortajadores y parientes de las viudas para dar el pésame.

Al quinto día, elaboraban con rajas de tea los bultos de los muertos, les hacían los pies, brazos, cabeza, cara y ojos; mientras que con papel les hacían sus ceñidores, bragueros y mantas, y en los hombros les ponían plumas de gavilán. Les emplumaban la cabeza y les colocaban orejeras, narigueras y bezotes. Colocaban estas estatuas en una habitación (Tlacochcalco) para que entraran las viudas con un plato de un guisado llamado tlacatlacualli (comida humana), tortillas o papalotlaxcalli (pan de mariposas) y harina de maíz tostado disuelta como bebida. Los cantores, que venían vestidos con mantas manchadas y cintas de cuero llenas de mugre atadas en la cabeza, interpretaban cantos de luto.

Todos se untaban en la cabeza una corteza de árbol molido, traían una jícara de vino para presentarlo ante la estatua, el cual sería derramado alrededor de esta en cuatro partes a la redonda. Al terminar esta ceremonia, que era a la puesta del sol, las viudas vestían a todos los cantores con mantas comunes, bragueros y sendas coas, y mandaban llamar a los viejos para que estos les prendiesen fuego a las estatuas, mientras estas lloraban.

El luto duraba 80 días, y en ese tiempo las viudas no se aseaban hasta que llegaban los ministros enviados por los ancianos, quienes les quitaban la suciedad para darla a los sacerdotes La suciedad, el llanto y la tristeza, eran sacadas de la ciudad por los sacerdotes. Finalmente las viudas acudían al templo para hacer oración y ofrendar papel, copal y sacrificios ordinarios para liberarse del luto y regresar a sus casas (Olivares, 2013: 1).

Johansson (2006) refiere que los difuntos adquirían un carácter divino, como en el caso de guerreros muertos en combate y parturientas fallecidas en el primer parte, así los que perecieron por causas relacionadas con el agua, por ello se les rogaba para que intercedieran a su favor. Vela (2014) y Zaraus (2000) sostienen que eso se reflejaba en las conmemoraciones a sus difuntos en dos de las veintenas del Xiupohualli o calendario civil. En la veintena Tlaxochimaco (“Se obsequian flores”, “Ofrenda de las flores”, “Se dan flores”), que correspondería del 5 al 24 de agosto del calendario occidental, se efectuaba Miccaílhuitl (“Fiesta de los muertos)” y Miccailhuitontli (“Pequeña fiesta de los muertos”). Las deidades asociadas a estas festividades eran Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Mictlantecuhtli.

Las flores eran el principal componente de las fiestas de esta veintena. Se recogían flores de todas las especies, con las que se hacían guirnaldas para decorar los templos. La noche anterior a la fiesta se preparaban los alimentos –tortas de maíz, y carne de guajolote y perro– que se consumirían durante la celebración. Por la mañana, las primicias de las flores eran ofrecidas primero a Huitzilopochtli y después al resto de los dioses. Por la tarde se realizaba una danza en la que participaban jóvenes y guerreros; estos últimos bailaban con las auienime, las prostitutas.

También se llevaba a la ciudad un tronco grueso al que se llamaba xócotl, “fruto” –era recibido por las mujeres de la nobleza y una mujer que personificaba a Toci-Teteo innan–, y se colocaba en el Templo Mayor. Para concluir la fiesta también se ofrecían flores a los muertos y se les ofrendaban alimentos. Otros ritos incluían el sacrificio de niños y el ofrecimiento de flores en honor de Tezcatlipoca, así como el sacrificio de una víctima que representaba a Mictlantecuhtli. (Vela, 2014: 60-66)

En la veintena Xócotl huetzi (“El fruto cae”, “El ocote verde cae”), que abarca del 25 de agosto al 13 de septiembre, tenía lugar Huey Miccaílhuitl (“Gran fiesta de los muertos”, “Fiesta de los muertos grandes”). Las divinidades vinculadas a la conmemoración eran Xiuhtecuhtli-Otontecuhtli, Yacatecuhtli y Mictlantecuhtli.

Los nombres dados a esta veintena indican los ritos principales que se celebraban en ella. xócotl huetzi puede hacer referencia al xócotl, el tronco que había sido colocado en el Templo Mayor en la veintena anterior, y que era derribado en ésta; también puede aludir a una imagen de pasta que se colocaba en lo alto de un palo y que se precipitaba al suelo. Huey miccaílhuitl alude a las fiestas dedicadas a los difuntos, que complementan las realizadas en la veintena anterior. En xócotl huetzi se ayunaba durante tres días en honor a los muertos. […] En el día decimoctavo de esta veintena, se tumbaba el xócotl y al día siguiente se le colocaba sobre un tronco adornado con papeles, se ponían varias cuerdas y en la cima se colocaba una imagen de tzoalli. En el vigésimo día se sacrificaba a cautivos que representaban a los mimixcoa, a los que se arrojaba a una hoguera de la que eran sacados por sacerdotes que les extraían el corazón. A mediodía, jóvenes y adultos de ambos sexos danzaban y en cierto momento todos los jóvenes se dirigían al tronco y trataban de subir a él por las cuerdas. El primero que lograba llegar hasta arriba, arrojaba la imagen de tzoalli al piso y la gente que estaba abajo se disputaba los trozos. Después el árbol era derribado. Esta fiesta está claramente relacionada con la llamada “Danza del volador” que aún se celebra en varias comunidades indígenas. (Vela, 2014: 60-66)

Los Destinos de los Muertos

Las exequias marcaban el inicio de un recorrido post-mortem hacia el lugar en el que permanecerían todos los difuntos por espacio de cuatro años, salvo los que iban al Mictlán, cuyo viaje para arribar duraba ese tiempo. En efecto, al igual que otros pueblos prehispánicos, pensaban que no existía un destino único y común para los fallecidos, ya que podían ir a uno de cuatro posibles sitios, acorde las circunstancias de la muerte (Duverger, 1987; Gallegos, 1991; Zaraus, 2000). Ruz (1963), refiere que tal creencia derivó en “formas” deseables de morir y que la muerte misma fuera vista como voluntaria o involuntaria:

[La muerte] podía ser involuntaria o voluntaria, Es cierto que la muerte del guerrero en el combate o después en el sacrificio estaba supeditada a las peripecias de la lucha armada, pero cuando menos era ansiosamente deseada: y consecuentemente buscada, provocada y fácilmente alcanzable. Las modalidades del fallecimiento involuntario determinaban como ya vimos una alternativa: 1) para la mayoría de los que fenecían por enfermedades generales y vejez, por lo que podemos llamar las causas más comunes de defunción, y sin tener en cuenta su posición social, sexo, edad y conducta ética sobre la tierra, no existía salvación alguna sino después de cuatro años de doloroso tránsito, la desaparición integral y definitiva en el oscuro y misterioso Mictlán; y 2) para los relativamente escasos que morían de ciertos accidentes o enfermedades […] con la posibilidad de tener acceso al Tlalocan, paraíso del dios de la lluvia si habían perecido ahogados, por el rayo o alguna enfermedad relacionada con el agua, o bien al [Cincalco para los niños pequeños y nonatos; y, por último, el paraíso del Sol], dador de la vida, en el cielo occidental, el Cihuatlampa, si se trataba de mujeres muertas de parto, quizá más particularmente de primer parto. Pero lo que denominamos muerte voluntaria, con la aclaración de que era ansiada por los guerreros y al alcance de su temeridad, la salvación estaba asegurada, con la promesa de cuatro años de gozo bélico al lado del sol, en el paraíso oriental, y la ulterior metamorfosis en aves de ricos plumajes (Ruz, 1963: 260).

Ruz (1963) identificó varias circunstancias asociadas con la muerte, como sería la edad, cuando se trataba de niños pequeños y nonatos, pero también por combate, sacrificio, parto, ahogamiento, por un rayo, además de causas naturales. El mismo autor considera que la muerte significaba el “aniquilamiento” o desaparición total, absoluta de los sujetos, mientras que López-Austin (2008) lo entiende como “proceso de limpieza” de la teyolía, esto es, la depuración de cualquier rasgo acumulado por la persona en vida, para su posterior reutilización en otra (Cuadro 1).

Tipo de muerte | Destino | Lugar final/temporal | Causas del fallecimiento |

Involuntaria | Disolución/depuración de la teyolía al llegar tras cuatro años de viaje. | Mictlán | Enfermedades generales y vejez. |

Disolución/depuración de la teyolía tras cuatro años de labor divina. | Tlalocan | Ahogamiento, rayo, ciertas enfermedades y sacrificio al dios de la lluvia. | |

Disolución/depuración de la teyolía tras cuatro años de acompañar al sol. | Tonatiuh ichan | Mujeres muertas en el primer parto. | |

Espera para volver a nacer. | Cincalco | Lactantes, nonatos y suicidas. | |

Voluntaria | Disolución/depuración de la teyolía tras cuatro años de acompañar al sol. | Tonatiuh ichan | Muerte en combate y por sacrificio al sol. |

Cuadro 1. Tipos de muerte (A partir de Ruz, 1963 y López-Austin, 2008).

Resulta interesante que dos de los cuatro destinos se localizaran en Tlaltípac, uno en Chicnauhtopan y otro en Chicnauhmictlan. Los difuntos que se dirigían a los primeros tres lugares, llegaban tras un viaje de ochenta días, que era el tiempo en que se les hacía ofrenda y ahí permanecían cuatro años. Los que iban a Mictlán, en cambio, emprendían una marcha que duraba cuatro años. Tonatiuhichan y Tlalocan eran vistos como destinos placenteros porque realizaban cierto tipo de tareas divinas (López- Austin, 1994). Había también un “pase directo” al reciclamiento de quienes tuvieron vida breve y no alcanzaron a imprimir ningún rasgo existencial (Cincalco).

La teyolía era la que iba a alguno de estos lugares, pero se quedaba sobre la superficie de la tierra cuatro días más después de la cremación, del mismo modo que la teyolía de los esclavos sacrificados en la fiesta de panquetzaliztli; también los niños de pecho se detenían cuatro días antes de viajar al Chichihualcuauhco. La teyolía del tlatoani era resguardada con ofrendas y oraciones por parte de los deudos, y recibía los instrumentos necesarios (objetos y ropa) para iniciar su viaje. […] El viaje para llegar al Mictlán duraba cuatro años, mientras que para llegar al Cielo del Sol sólo habían de transcurrir 80 días (Olivares, 2013: 1).

El primer destino era Cincalco (“Casa de mazorcas”), al que se dirigían los niños pequeños, lactantes, nonatos y aún suicidas. Salvo los suicidas, tenían pase directo. Se encontraba en el 9º/13º Plano Celestial (Ilhuícatl-Omeyocan) (“Lugar de la Dualidad”), la morada de Ometecuhtli y Omecíhuatl identificados también como Tonacatecuhtli y Tonacacíhuatl (“Señor y Señora de Nuestra Carne”) (Garibay, 2017). Omeyocan era el lugar donde nacen los dioses, el mundo y la gente. Se dice que ahí, la teyolía, ya depurada de lo terrenal, se empleaba para la creación de nuevas personas. (Wierciński, 1985)

Al Cincalco van los que […] son bienaventurados y son amados y los llevan los dioses para sí, y son los niños que mueren en su tierna niñez (que) son como unas piedras preciosas; éstos no van a los lugares de espanto del infierno, sino van a la casa de dios que se llama Tonacatecutli, que vive en los vergeles que se llaman Tonacaquauhtitlan, donde hay todas maneras de árboles y flores y frutos, y andan allí como tzintzones [colibríes], que son avecitas pequeñas de diversos colores que andan chupando las flores de los árboles. (Johansson, 2003: 174)

Los infantes, lactantes y nonatos iban a un lugar específico del Cincalco denominado Tonacacuahtitlan o Xochitlalpan (López–Austin, 2008) o Chichihualcuahco (“Lugar del Árbol de las Mamas”), donde había un “árbol nodriza” (“chichiuahuitl”) de cuyos frutos goteaba leche con que se alimentaban mientras esperaban otra oportunidad para nacer (Fig. 11) (León-Portilla, 1997; Caso, 2018). Zaraus (2000) indica que volverían a la tierra cuando se destruyese la gente que la habitaba. En el noveno mes Tlaxochimaco (agosto) se realizaba la festividad denominada Miccailhuiltontli, que quiere decir "fiestecita de los muertos" (o “fiesta de los muertecitos”), una ceremonia solemne en la que se ofrecían ofrendas y sacrificios a honra y respeto de los niños durante la veintena del 5 al 24 de agosto.[4]

Fig. 11. Chichihualcuauhco (Códice Vaticano Latino).

(Fuente: https://goo.su/1aU1lY5)

Otro destino era Ilhuicatl Tonatiuh (“Plano celestial donde vive el sol”), donde se localizaba Tonatiuhichan (“Casa del Sol”), lugar al que se dirigían las mujeres muertas en el primer parto, los caídos en la guerra, comerciantes fallecidos en expediciones, sacrificio gladiatorio (Tlacaxipehualiztli) o cautivos inmolados al Sol, los cuales adquirían el carácter de Teoyaomiqui (“Muerto divino”) (Figs. 12, 13 y 14) (González, 2002; Caso, 2018; Luna, 2018). Localizado en el tercer plano Tlaltípac, según el mito, a los cuatro años regresaban a la Tierra convertidos en aves y andaban entre las flores (Sahagún, 1999; Caso, 2018).

Fig. 12. Sacrificio gladiatorio Fig. 13. Sacrificio gladiatorio

(Códice Tovar) (Frontela, 2009). (Códice Magliabechi) (Caso, 2018).

Según los informantes de Sahagún este lugar es un "llano" (ixtlaoacan) parecido probablemente a los llanos donde se realizaban las batallas. Cuando aparecía el sol, los guerreros o las víctimas de los sacrificios empezaban a gritar, aullar, pegar sus escudos. Según los mismos informantes, los que tenían sus escudos agujerados (por flechas enemigas) podían ver el sol a través de los orificios. Aquellos cuyos escudos no habían sido atravesados por flechas no tenían este privilegio, no podían ver el sol cara a cara (avel ixco tlachia). En este llano crecían árboles de todo tipo.

Los que así morían después de cuatro años, se volvían hermosas aves, colibríes, pájaros sagrados, amarillos con plumas negras, mariposas blancas, mariposas -plumas, mariposas jícara-olla. Libaban las flores en todas partes y venían a la tierra a libar todo tipo de flores: equimitl "hojas de colorín", tzompancuahuitl "colorines", xiloxóchitl "cabello de ángel", tlazoxiloxóchitl, "colliandra". (Johansson, 2003: 173)

La muerte en combate o en el sacrificio era anhelada por los guerreros, ya que así acompañarían a Tonatiuh en su recorrido por Tlahuiztlampa durante cuatro años, desde el amanecer hasta el cenit. En la producción poética nahua es posible identificar dicha creencia: “Nada como la muerte en guerra, nada como la muerte florida”. (Ruz, 1963)

El paraíso destinado a los guerreros muertos no podía brindarles vida más deseable: acompañar al sol desde su diario nacimiento en el oriente hasta el zenit, simulando una batalla a gritos y golpes de rodelas. Era por lo tanto la máxima aspiración del hombre mexica, la que de su propia decisión y valor dependía, la que le aseguraba feliz vida ultraterrenal, según la cantó el poeta tlaxcalteca: "Dicen que sólo dentro del cielo es lugar de dicha que allí es donde se vive y donde se alegra uno ' que allí está presto el atabal, que allí se tiende el canto con que se disipe nuestra tristeza, nuestro llanto. Que la mansión en donde ellos viven es tu casa."

Aunque tal existencia sólo duraba cuatro años, no acababa entonces el ser, ya que a continuación las ánimas de estos difuntos se tornaban en diversos géneros de aves de pluma rica y de color, y andaban chupando todas las flores, así en el cielo como en este mundo, como los tzinzones lo hacen. (Ruz, 1963: 259)

Fig. 14. Muerte en combate (Códice Florentino) (Franco, 1994).

El deceso de una parturienta primeriza era equiparable al de los guerreros o cautivos; enseguida la llamaban mocihuaquetzale (“Mujer valiente”), la bañaban y la vestían con los atuendos más bellos, luego el marido la llevaba a cuestas hasta el lugar donde sería sepultada. También acudían las parteras y las ancianas del calpultin (barrio); al atardecer la colocaban en uno de los patios del Cihuateocalli, templo dedicado a las Cihuapipiltin (mujeres deidificadas) (Fig. 15) (Zaraus, 2000), mientras los familiares montaban guardia durante los cuatro días que duraba el funeral para que nadie sustrajera el cuerpo, pues se consideraba que el dedo medio y el brazo izquierdo con la mano poseían poderes mágicos que si eran desprendidos, impedirían que la difunta se trasladara al Ilhuicatl Tonatiuh, se convirtiera en Cihuateteo (mujer deidificada) y ocupara su divino lugar como acompañante de Tonatiuh en Cihuatlampa, durante el atardecer (Sahagún, 1999; Caso, 2018). Johansson (2006) explica que el carácter divino de las Cihuateteo no era garantía de vida eterna, pues como lo ha señalado Duverger (1987), a los cuatro años, al igual que los guerreros y sacrificados en combate, volvían a la Tierra transformados en colibríes o mariposas para libar en las flores.

Fig. 15. Representación de una Cihuateteo.

(Fuente: https://www.mesoweb.com/es/materiales/MNA/92.html).

La tercera casa era Tlalocan (“Casa de Tláloc”) (Fig. 16), estaba rumbo al Oriente (Tlahuiztlampa), en el primer plano de Tlaltípac, por el que se mueven las nubes y la Luna (Trejo, 2000; Ibarra, 2009). Se imaginaba como un lugar con abundante agua y siempre verde. Era la morada de Tláloc/Chalchihutlicue, dualidad de la lluvia/agua. Se creía que era un buen lugar para aquellos escogidos por la divinidad; siempre había verduras, maizales y toda clase de yerbas o flores frescas y olorosas. Ahí llegaban los que fenecían por cuestiones asociadas al agua o la lluvia, aún los infantes sacrificados a Tláloc, los ahogados por accidente o que eran arrastrados a las profundidades por el ahuizótl, los leprosos, sarnosos, bubosos e hidrópicos. No se les cremaba, en lugar de ello, sus cuerpos eran sepultados.

Los que perecían tocados por un rayo también iban a este lugar. Como parte del ritual, dejaban el cadáver en el sitio donde murió por tres días, se creía que su tonalli andaba alrededor del cuerpo. Se le pintaba la cara de azul, el color del agua y le metían en la boca un puñado de semillas de amaranto; era vestido con papeles cortados y luego se depositaba sobre un lecho de papeles y con una vara en la mano (Duverger, 1987); lo sepultaban cerca de un árbol con sus perros, armas, trajes más ricos y una ofrenda de alimentos. El décimo tercer mes del calendario azteca Tepeilhuitl (octubre) estaba dedicado a los montes y a la memoria de los fallecidos por estas circunstancias; al cabo de cuatro años, también regresaban a la Tierra (Ruz, 1963; Gallego, 1991, León-Portilla, 1997).

Fig. 16. Detalle de la pintura mural El Tlalocan (Teotihuacán) (González, 2002).

Tras la muerte, los difuntos –su teyolía-, ya divinizados, asumían tareas de ahuaque, que producen la lluvia, y de ehecatotontin, los encargados de vientos por espacio de cuatro años (López Austin, 1994). Por su parte Ruz (1963) señalaba que los niños sacrificados a la dualidad del agua, también regresarían a la tierra, podría ser de manera inmediata, quedaran en espera de poblar el mundo cuando la Era del Quinto Sol fuera destruida o ambas.

Mictlán[5] (“Lugar de Muertos”) era el cuarto destino. León-Portilla (1997) sostuvo que abarcaba nueve planos, pero Matos (1994) dice que sólo era el noveno. Como ya se dijo, el nombre del conjunto era Chicnauhmictlan (“Los nueve de la región de la muerte”) (López-Austin, 2008). Se extendía hacia el rumbo del Norte (León-Portilla, 1997). Era un lugar del que no se salía ni se volvía y no se pensaba como lugar de castigo, lo que si queda claro es que era el sitio final de aniquilamiento/depuración de la teyolía. Lo relacionaban con el silencio, la putrefacción, lo oscuro, lo fétido, lo frío, lo húmedo, lo acuoso y la noche (Luna, 2018). Era el destino de los que morían por causas naturales. A diferencia de las otros lugares, como ya se dijo, el viaje a Mictlán duraba cuatro años (Duverger, 1987). Lo presidia Mictlantecuhtli/Mictlancíhuatl, la Dualidad de la Muerte. Los fallecidos eran cremados con amuletos para que pudieran superar todas las pruebas que encontrarían durante el trayecto. En las exequias, se le colocaba un jarro con agua para el camino, se amortajaba en cuclillas y se liaba con mantas y papeles. Estos objetos servían para recorrer cada uno de los ocho planos antes de llegar al final (Caso, 2018). El décimo mes o Xocotl Huetzi (25 de agosto-13 de septiembre) estaba dedicado a los muertos que iban a Mictlán. Huey Miccaihuitl se realizaba para rememorar a los difuntos adultos.

Lahourcade (1967) menciona que la Dualidad de la Muerte se localizaba en el noveno plano y que en los planos restantes de Chicnauhmictlan reinaban otras dualidades, de los cuales no se conocen sus nombres. Otros especialistas afirman que algunas de esas deidades fungían como “ayudantes” (mictecah) de Mictlantecuhtli/Mictlancíhuatl. Se trata de divinidades específicas, no de difuntos que realizaran tareas como en los casos de Tlalocan o Tonatiuhichan: Ixpuxtecqui (“El de cara despedazada”), encargado de anunciar la muerte de los vivos; Nexoxocho (“La que arroja flores”), asociada con la sangre de los cadáveres; Nextepehua (“Esparcidor de cenizas”), relacionado con la misma actividad; Miccapetlacalli (“Caja de los muertos”), vinculada a la mortaja con la que se envolvía el cuerpo; Tzontemoc (“El que cae abajo”), quien llevaba a las difuntos a Mictlán y Chalmecacíhuatl, de quien se sabe poco, aunque quizá cumplía labores similares a Tzontemoc. Mictlantecuhtli/Mictlancíhuatl tenía como mensajeros al tecolote y la lechuza, ambos considerados de “mal agüero” para los enfermos, ya que presagiaban su deceso (Mendoza, 1962). Había otras divinidades relacionadas con la muerte como Iztapapálotl, Tlazoltéotl, Coatlicue y Tlaltecuhtli y aun las Cihuateteo, cuando descendían a la Tierra, porque eran causantes de enfermedades, sobre todo a los niños (González, 2002). López-Austin (2008) propuso que las criaturas habitantes de Chicnauhmictlan también eran deidades, aunque menores, como Xochitónal, la lagartija verde o las fieras que moraban en Teocoyleualoyan.

Chicnauhmictlan era percibido como el lugar en que la teyolía de quienes morían por causas naturales se aniquilaba/depuraba de cualquier indicio de la vida anterior durante el viaje y al llegar al último plano, decía Ruz, desaparecía, mientras que para López-Austin (2008) cuando quedaba “lista” para dar vida a una nueva persona, se trasladaba a Omeyocan, en consecuencia, los difuntos compartían el destino común al del resto de las criaturas que, al morir, no dejaban rastro de su existencia. Si es que Chicnauhmictlan, en conjunto, es el lugar en que la teyolía de los fallecidos por circunstancias naturales se limpiaba y reciclaba, también se ha dicho que el recorrido tenía un carácter simbólico: el de rememorar los sufrimientos en vida. Una vez preparado para el viaje post-mortem, el difunto debía transitar los primeros ocho planos antes de llegar a Mictlán (Fig. 17). Para ayudarle a superar los obstáculos, además de la ofrenda ya referida, los deudos colocaban regalos para la Dualidad de la Muerte (López-Austin, 2008). El primer obstáculo a librar consistía en cruzar el río Chiconauapan[6] a nado. Para lograrlo, necesitaba el auxilio de un itzcuintli (perro). Por ese motivo, depositaban el cadáver de un perro bermejo al que le ponían en el pescuezo un hilo flojo de algodón. Contaban que si el animal lo reconocía, lo pasaba a cuestas, de ahí que el pueblo mexica criara para tal efecto a esos animales de color rojizo, pues los de pelo blanco o negro, según Sahagún (1999) y Chavero (1989), no pasaban el río, porque el de pelo blanco decía: “-yo me laxé- (sic) y el de pelo negro: -estoy manchado-.”

Fig. 17. Chicnauhmictlan (Códice Vaticano, A, 3738, f. 2) (Caso, 2018) (Se agrega el cráneo para indicar el noveno plano: Mictlán).

Luego de atravesar Chiconauapan, el difunto, ya despojado de toda vestidura, cruzaba Tepetl Monamictia, un paisaje en que dos montañas chocaban una contra la otra; debía librar el peligro de no acabar aplastado. De ahí seguía a un enorme cerro cubierto de filosas obsidianas (Iztepetl) que lo destrozaban al escalarlo. Luego atravesaba Cehyecayan, un sitio de ocho colinas en que siempre caía nieve y se padecía mucho frío; más adelante, atravesaba ocho parajes más (Itzehecayan), donde los vientos helados lo cortaban como navajas. Posterior, cruzaba un sendero en el que lo asaeteaban (Temiminaloyan). Al continuar, llegaba a Teocoyleualoyan donde aguardaban fieras que devoraban su corazón, tras lo cual debía salvar el río Apanuiayo (río negro), en cuyas aguas se encontraba la lagartija/iguana Xochitona. Por último, al llegar a Mictlán, los difuntos, ya descarnados (teyolía depurada), se presentaban a la dualidad rectora y entregaban la ofrenda, sólo entonces morían (Caso, 2018).

Sahagún dice: "Y llegando los difuntos ante Mictlantecuhtli ofrecíanle y presentábanle los papeles que llevaban (especie de salvoconductos) y manojos de teas y cañas de perfumes e hilo flojo de algodón y otro hilo colorado, una manta (y) un máxtli (si eran hombres) y las naguas y camisas y todo el hato de la mujer difunta". (Mendoza, 1962: 91)

De su parte, Caso (2018), refiere que la peregrinación de los muertos a Mictlán duraba cuatro años.

Para ayudarlo en sus pruebas en la otra vida, se ponía con el cadáver un conjunto de amuletos que le permitían soportar las pruebas mágicas. Para el camino se le daba un jarrillo con agua, se amortajaba al difunto en cuclillas, liándolo fuertemente con mantas y papeles. Otros papeles servían para atravesar por las sierras que se juntan o para pasar por donde estaba una gran culebra, o donde estaba la lagartija verde llamada Xochitónal, los nueve páramos y los nueve collados, y quemaban los atavíos que había usado el difunto durante su vida para que no tuviera frío al cruzar por donde el viento sopla tan cortante como navaja y le ponían en la boca una cuenta de jade para que le sirviera de corazón y quizá dejarla en prenda en el 7º infierno donde las fieras devoraban los corazones de los hombres. Por último, le daban ciertos objetos valiosos para que los entregara a Mictlantecuhtli o a Mictecacíhuatl, cuando llegara al fin de su jornada. Quemaban el bulto del muerto y guardaban las cenizas y la piedra de jade en una urna, que enterraban en uno de los aposentos de la casa y les hacían ofrendas a los 80 días, y cada año, hasta los cuatro años que duraba el viaje, y después ya no lo hacían más. (Caso, 2018: 82-83)

Discusión

Derrida (2006) identificaba que el fenómeno de la muerte, en la mayoría de los contextos culturales, es visto como preparación o transición hacia otra modalidad de existencia (“vida después de la muerte”), lo que significa emprender el camino a otra vida; pocos pueblos, la consideraban como el fin absoluto. El filósofo francés se refería a la existencia individual, pero Ruz (1963) sostuvo que el pueblo mexica si pensó en el aniquilamiento del ser, aunque con una especie de vida post-mortem con duración de cuatro años. Asimismo, observaba dos actitudes bien definidas ante la muerte: una voluntaria y otra involuntaria. De acuerdo con Cormann, et al. (1990), esta lectura se puede articular al debate respecto si los actos humanos son libres o determinados. El acto libre sería resultado de la voluntad propia, mientras que el acto determinado no, ya que es producto de circunstancias ajenas. La muerte se asimilaría a estos principios, en lo biológico es inevitable (acto determinado), pero en lo cultural no, la forma de morir puede ser ambas: voluntaria (acto libre) o involuntaria (acto determinado). La muerte por causas naturales o por designio divino es involuntaria, pero voluntaria cuando hay la decisión de inmolarse a los dioses, suicidarse o morir en combate. Tal aspiración pone en cuestión que el sacrificio o muerte en combate fuese visto como una carga para la población o las demás sociedades contemporáneas a la mexica, al contrario. Decía Bonfil (1987) que formaban parte de un sistema cultural del que participaban todas. Para ello, era indispensable que se compartieran concepciones semejantes sobre el mundo y aceptaran las obligaciones recíprocas para asegurar que se mantuviera la continuidad del cosmos y, desde luego que desearan participar en ritos que culminaran con el sacrificio o la muerte en combate.

Sin embargo, el destino final no difiere mucho de lo que ocurría a quienes iban a Mictlán y a los demás lugares descritos en sus mitos necrogénicos, para empezar, el tiempo, en todos los casos es el mismo: cuatro años. Puede decirse que, de alguna manera, tal lapso representaba cierta prolongación de la vida, aunque también el tiempo que requiere la teyolía en depurarse, tras lo cual se aniquilaba/reciclaba. Quienes se dirigen al Tonatiuhichan o Tlalocan tardaban en llegar ochenta días y ahí permanecían cuatro años, en los que cumplían labores ya descritas. Las fuentes consultadas no refieren si son ochenta días de traslado más cuatro años de permanencia, es más probable que fuesen los cuatro años en total y que luego se transformaban en aves y volvían a la Tierra. No obstante, en la creencia mexica, los animales carecían de teyolía porque se le describe como la esencia humana; es factible que, a los cuatro años, ya purificada, la teyolía se marche a Omeyocan y que las afirmaciones de que todos los que “volvían a la Tierra transformados en colibríes o mariposas para libar en las flores”, en realidad encarnaran en estos animales, por el contrario, representaría su final, porque se trata de otros existentes. De la Garza, (2017) confirma lo expresado al mencionar que, sin importar el rumbo post-mortem, la gente iba a lugares determinados y cumplían allí con ciertas labores, tras lo cual se convertían en seres nuevos; en consecuencia, es posible que las labores realizadas en ambos sitios, fueran parte del proceso depurador de la teyolía.

En todos los casos, tarde o temprano, el pueblo mexica anticipó el aniquilamiento/depuración de la teyolía, tal y como se interpreta en varios de sus escritos poéticos; el asunto sería poner en cuestión que el lapso de cuatro años se entienda como cierta prolongación de la vida, porque en realidad se trataría del tiempo requerido para que la teyolía se purificara, de ahí que los deudos presentaran ofrenda durante ese tiempo para ayudarles a dar el paso definitivo y después ya no lo hicieran más.

Por otra parte, hay el supuesto de que las creencias post-mortem son una representación misma de la vida, una proyección de cómo la entienden los distintos grupos humanos, no de cómo es en realidad. La pregunta ¿se puede conocer sobre el “más allá”? siempre se intenta responder con aquello que está al alcance. Ya León-Portilla (1997) reconocía que si la vida humana existe sólo en la transitoriedad de Tlaltípac, es imposible decir algo verdadero sobre lo que es o de aquello que está más allá de toda experiencia. En tal sentido, sería imposible afirmar que sea posible conocer la verdad del mundo, menos lo post-mortem; las explicaciones humanas al respecto forman son una ficción de la que el ser humano, a menudo, olvida esa condición, como tantos otros inventos suyos (Nietzsche, 1996), en esto como en otros casos, los mitos necrogénicos serían resultado de la imaginación simbólica del pueblo mexica en torno a la muerte (Félix-Báez, 2017).

Al respecto, cabría pensar que el mundo, la vida y la muerte no existen si acaso como representación, es decir, como resultado de la percepción y autoproyección del pueblo mexica, porque el mundo no es objeto más que en relación al sujeto, de manera que la relación sujeto/objeto es la forma única bajo la cual es posible y concebible representar cualquier cosa, sea abstracta o intuitiva, pura o empírica, como sería lo relacionado con la visión del mundo y de la vida/muerte (Shopenhauer, 2021). Si el mundo y la vida son representación, también el fenómeno de la muerte. Bajo el supuesto de que los fenómenos observables en la naturaleza son producto de la consciencia, el mundo así conocido no es más que fenómeno, lo que perciben los sujetos y esta es mera apariencia, no la cosa en sí. Todo lo que se conoce sólo existe en la mente humana y se proyecta al mundo como artificio cultural, en consecuencia, asumir el conocimiento como representación supone conformarse con la inconsistencia del mundo real cuanto mera representación, por cierto limitada e imprecisa. Si esto se presenta con lo más “evidente” que se puede percibir del mundo, cabría imaginar que dicho límite es más claro con el fenómeno post-mortem (Shopenhauer, 2021).

En el mismo sentido, dice Leff (2003) que, en principio, la experiencia humana y todo conocimiento sobre el mundo y las cosas están condicionados por el contexto geográfico, histórico cultural en que se producen y reproducen, por lo que cualquier conocimiento es una producción cultural de cada pueblo en relación con la época que le tocó vivir y en la que se conjugan todos estos factores, además de la estructura ideológica, que depende de la construcción social de la realidad, que a su vez legitima y replica. Así, la preferencia de la gente por alguno de los citados destinos refleja la ideología dominante, puesto que se trata de una sociedad militarista. Los mitos necrogénicos, como ideología, refuerzan el orden social y la visión del mundo mexica, no sólo porque el tipo de muerte determinaba la experiencia de la vida, también lo post-mortem (Matos, 1994). De un lado, es comprensible que todos los muertos por circunstancias relacionadas al agua, en combate, sacrificio y las mujeres fallecidas en su primer parto tuviesen reservado un lugar en Tonatiuhichan o Tlalocan, aunque fuera por poco tiempo, no así a quienes murieran por causas naturales, dado que se trataba de una sociedad militarista y con una profunda conexión con la naturaleza (Matos, 1994).

En un sentido paralelo, Duverger (1987) agrega que esta visión post-morten también expresa el regreso a los inicios. Dicho en otras palabras, sus mitos necrogénicos son, a la vez, mitos de origen, porque representan una especie de migración invertida o retorno al punto de partida, en que cada uno de los planos de Mictlán rememora los obstáculos enfrentados durante su mítica peregrinación. Lo anterior, permite entender por qué en esta necrovisión, los muertos mantienen comunicación con el mundo de los vivos y muchas veces se confunden entre sí e influyen en él (De la Garza, 2017). Algo similar podría aplicarse para Tlalocan, es la mitificación de la franja litoral del Golfo de México (Veracruz-Tabasco), dados sus rasgos fisiográficos en aquella época, además de que se sitúa al Oriente de México-Tenochtitlán, de manera que, dirigirse al Tlalocan, significaba también un movimiento inverso del anterior flujo migratorio de esa región al Centro de México (Duverger, 1987)

Cada individuo, al morir, debe revivir las pruebas por las que tuvieron que pasar sus antepasados durante la peregrinación histórica. El mundo de los muertos es, pues, un doble oscuro y subterráneo mundo de los vivos […] el viaje al Mictlán, regreso al norte original es, al mismo tiempo, una regresión en el espacio y una regresión en el tiempo

[…] Y cuando el difunto llega al final de su periplo […] más allá, como ya sabemos que, toda existencia se disipa. Ahora bien ¿qué gesto ritual tiene que realizar el difunto antes de desaparecer? Volviendo sobre los pasos de la tribu que, a la salida de Aztlán, había marcado el inicio de la cuenta del tiempo y el umbral de la migración. La historia azteca empieza con el paso del agua; la vida de los mexicanos, generación tras generación, se reabsorbe inexorablemente ahí mismo (Duverger, 1987: 303).

Luna (2018) coincide en que el tránsito a Mictlán describe un retorno, pero al origen cósmico, al caos, seguido de una nueva creación, expresada en los elementos que caracterizan cada nivel del inframundo, como el agua, de gran estima para las sociedades agrícolas; las oposiciones complementarias, mientras que la descomposición del cuerpo forma parte del “ciclo de la tierra”, del que no sólo quedarían los huesos a su llegada a Mictlán. Para Matos, el viaje por los nueve planos simboliza el trayecto involutivo del tiempo de la gestación humana (López Austin, 1994).

Se trata de un camino al origen. En primer lugar hay que atender la relación que existe con “la Tierra”, la cual se presenta como una cueva que funciona como entrada al inframundo y como vagina dentada que la dota de características femeninas, ya que sus dientes definen su carácter devorador de cuerpos. Recordemos que Matos Moctezuma enfatiza el papel de Tlaltecuhtli como devoradora-partidora, y define a la Tierra como la matriz; relaciona los niveles del camino al Mictlán con los nueves meses en que la menstruación se detiene para crear la vida, por lo que considera que la ruta hacia aquél es el retroceso a esa matriz que le dio vida.

Por su parte, Johansson nos dice que el vientre de una mujer embarazada es el Mictlán, así como este lugar es un espacio-tiempo con carácter regenerativo, concepto que se refleja en las tumbas mesoamericanas.

López-Austin menciona que en el Mictlán […] más que propiciar la desaparición del ser, existe un reciclamiento de su fuerza, dada la idea de conservación de la esencia humana del “corazón” para reutilizarse luego de la limpieza. El autor argumenta que la muerte es el inicio de la separación de los componentes mundanos, y en el Mictlán el hombre se libera de sus últimas adherencias para que la esencia del teyolia retorne al estado puro de “semilla” en el piso más profundo de esa región. Por otro lado, el Mictlán está íntimamente vinculado con el Tamoanchan, que funciona como uno de los centros del cosmos, en vista de que la raíz del árbol florido que lo representa se hunde para formar el mundo de los muertos. Así, ante estos planteamientos podemos decir que el camino al Mictlán es un retorno al origen. (Luna, 2018: 171)

Lo expresado da pauta para pensar en Aztlán no sólo como el lugar donde se sitúa el origen histórico, sino mítico del pueblo mexica, donde inició y tendrá fin el mundo. Eduard Seler sostenía la idea de que Aztlán era un lugar legendario, por lo tanto inexistente (González, 2002), lo curioso es que todos sabían de su existencia, pero ignoraban su ubicación. Se dice que cuando Moctezuma envío en su búsqueda; los emisarios se percataron que era un lugar inalcanzable para la forma humana, por lo que debieron convertirse en animales para localizarlo; una vez que dieron con el sitio y platicaron con Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli, su dios tutelar, ella les pidió comunicarle a su hijo que regresara como lo prometió antes de irse. De manera que Aztlán es el lugar de origen, también de regreso (Doreste, 1993; Ibarra, 2009) y todo ocurre en Tlaltípac, por lo que no sería un despropósito sugerir que Aztlán sea Tlaltípac y el Quinto Sector, esto es, el centro, lugar de encuentro de lo horizontal con lo vertical, en que transcurre la vida y la muerte. (Ibarra, 2009)

Una interpretación que se sustenta en la lógica circular de la acción concibe el tiempo como un ciclo que se repite, como un continuo retorno. El origen es así, un espacio en el que el inicio y el fin eternamente se suceden. Ya que el origen retorna lo que de él ha emergido, el origen de la vida es, en esta lógica, el lugar donde ésta al final retorna y puede experimentar su renovación. De ahí que el lugar de origen sea considerado una fuente de eterna vida. (Ibarra, 2009: 297)

Es más, si Aztlán resultara ser Tlaltípac, estaríamos ante la “Región del Misterio” que se menciona en la poesía náhuatl, porque constituye el lugar en el que se manifiesta la vida y la muerte; en la que prosigue el tránsito perpetuo (“Totalmente nos vamos… Nadie perdura en la Tierra”) (Matos, 1994), sólo alcanzable para los nuevos existentes (“Tengo que ir en busca del Lugar del misterio”) (Matos, 1994). Según Lahourcade (1967), hay indicios literarios que permiten expresar esta conjetura: “todos vamos a nuestra casa común”, la “Región del Misterio […]…donde “¡ya no hay tristeza, allá no recuerdan nada!”. Si es que todos los difuntos se dirigen a tal sitio, no se trata de ningún destino de los analizados en particular, ni sería la muerte porque en ese estado no se vive, ni siquiera Omeyocan, porque la dualidad Ometéotl/Mictlantecuhtli dispone su regreso a Tlaltípac. Lo expresado tiene sentido, ya que una vez que la teyolía fue depurada, vuelve a la Tierra sin indicios de vida pasada, no queda memoria (“No dos veces se vive”… “¿A dónde pues iremos...? Enderezáos, que todos tendremos que ir al lugar del misterio…”) (Matos, 1994). Puesto que “todos tendremos que ir al lugar del misterio”, se trata de un destino común, si es que no hay regreso a la Tierra para quienes ya vivieron, se garantiza la llegada de nuevos existentes que, a su vez, serán los predecesores de quienes también habrán de llegar, de manera que Aztlán-Tlaltípac-Lugar del Misterio se identifica con El Centro, la Quinta Región: el Nepantla mítico.

La vida que se lleva a cabo en la tierra se experimenta en “el medio”, no solo en el centro de los niveles celestes y el inframundo y en medio de los cuatro rumbos, sino delimitada por el nacimiento y por la muerte, entre la creación y la final destrucción […]

En consecuencia, la vida se define y determina precisamente por los extremos, pues son estos los que la configuran y la contienen. Nepantla se ubica precisamente entre estos extremos, es lo que existe entre ellos, y a su vez lo que los une. Así la vida será lo que ocurra entre el nacimiento y la muerte. El mundo será entendido para el pensamiento nahua como un lugar de sufrimientos para el hombre, un lugar peligroso, incierto, del que no se alcanzan a conocer sus límites ni sus leyes, regido por poderes y deidades ambiguas. El ser humano habrá de experimentar sacrificios, sufrimientos y dolor. No tendrá descanso en su trabajosa existencia. (Troncoso, 2001: 389)

Asimismo, se sostiene que el principio de identidad no opera para identificar lo vertical/horizontal o la vida/muerte en la cosmovisión del pueblo mexica. Mikulska (2016) considera que Mictlán y Omeyocan presentan más semejanzas que diferencias; ambos son lugares de residencia de divinidades creadoras, ambos se pueden concebir como “lugares de la dualidad”; en Mictlán como Omeyocan se determina la creación, el nacimiento y aun la muerte. Por lo mismo, cuestiona la idea de que Chicnauhtopan designe “arriba” y Chicnauhmictlan, “abajo” como se ha entendido desde la visión occidental, al contrario, como principio dual dinámico, siempre en movimiento, a ratos Omeyocan significa “muerte” y Mictlán “vida”. En este complejo entramado simbólico, Aztlán/Tlaltípac sería el lugar de la hierogamia en que confluye la vida a la par de la muerte. Donde el cielo (nocturno) de Tlaltípac es habitado por divinidades relacionadas con la muerte y hay destinos post-mortem; donde Mictlán no sólo refiere una morada o destino de los difuntos por causas naturales, sino que representa una de las partes del todo, el principio de que la muerte, como la vida está en todas partes. En el mito esto se refleja con las Tzitzímitl, seres sin carne, sólo de hueso, habitantes del segundo plano de Tlaltípac (Fig. 18), causantes de desgracias (González, 2002); igual se refleja en autores como Caso (2018), que refiere que las mujeres muertas en el primer parto iban al Cincalco; en Zaraus (2000) que ubica a Tonatiuhichan en Omeyocan, o López-Austin (2008) y el propio Zaraus (2000), quienes decían que Tlalocan, como fuente de los ríos y manantiales, estaba en el corazón de la tierra. De manera que Chicnauhtopan/Tlaltípac/Chicnauhmictlan acaecen de forma paralela; lo que sucede en ambos extremos se refleja en el centro, además de que propio de Mictlán también se presenta en Omeyocan y viceversa.

Uno de los ejemplos más claros que muestra tal cercanía o empalme, si no es que identidad, de ambos lugares es el fragmento de la plática de una mujer recién embarazada. Al principio se indica el lugar donde se toma la decisión sobre la creación de un niño: en “Mictlan, arriba de nosotros, en el lugar/tiempo de la noche” —in topan in mictlan, in iooaian (Sahagún, 1950-1982: libro 6, 141)—. Luego se dice que fueron Ometecuhtli y Omecihuatl quienes lo decidieron. En la plática ritual después del nacimiento se describe la llegada del niño desde Mictlan u Omeyocan con los mismos verbos: “ser enviado”, “venir”, “descender” (Mikulska, 2016, pp. 115)

Wierciński (1985) infiere algo similar al analizar, entre otros, un poema de los Cantares Mexicanos de Garibay, el cual refiere el camino hacia Ometéotl, que expresa una connotación de Mictlantecuhtli:

¿A dónde iré?

¿A dónde iré?

El camino de Ometéotl

¿Por ventura es tu casa en el lugar de los descarnados?

¿Acaso en el interior del cielo

o solamente aquí en la tierra

es el lugar de los descarnados?

Y en el texto que sigue se afirma que todos nosotros iremos a la casa de Ometéotl. En el texto aducido encontramos una serie de calificaciones referidas al entorno de Ometéotl, a Su Casa llamada País de los Descarnados, donde los muertos pierden su forma corporal. Aquel lugar se halla en lo alto e interior del cielo, siendo el camino hacia allí pendiente y escarpado como si pasase por una montaña (Wierciński, 1985:11).

Fig. 18. Tzitzímitl (Códice Magliabechi) (González, 2002).

El principio de que la vida se sostiene con la muerte se refleja cuando Quetzalcóatl viaja a Mictlán en busca de los huesos para forjar una nueva Humanidad, después de que los dioses se reunieran en Teotihuacán para crear al (Quinto) Sol (León-Portilla, 1997; Caso, 2018) o cuando se dice que Mictlán simboliza el regreso al vientre materno, al origen (Matos, 1997).

El inframundo, Mictlán, es ante todo la tierra donde se inhuman los cadáveres o las cenizas de los cuerpos incinerados, y de donde brota la vegetación y el alimento que nutre a los hombres. La fertilidad de la tierra se extendió, por analogía, a la esfera religiosa y suscitó la idea de Tierra-madre, vientre fecundo en el que se regeneraba el ser y a dónde regresaba inexorablemente después de un efímero andar existencial.

Esta coincidencia del principio y del fin, del alpha y del omega, en la temporalidad cíclica indígena, hizo que el imaginario nativo fundiera en una entidad genésica el elemento telúrico-nocturno de donde sale la existencia y a donde regresa. Mictlán representa el espacio-tiempo donde impera Mictlantecuhtli (el señor-muerte), pero es también el vientre materno de Coatlicue (la de la falda de serpiente) o Cihuacóatl (la mujer-serpiente o serpiente hembra) que dio a luz al sol y en cuya dimensión éste se regenera periódicamente.

El mito de la creación del hombre sitúa, de hecho, la gestación del ser humano en el Mictlán, una vez que el dios uranio Quetzalcóatl hubo rociado con la sangre de su pene los huesos molidos por la diosa-madre Quilaztli, alias Cihuacóatl. La existencia humana resultó de la fecundación de los huesos por la sangre (espermática) de Quetzalcóatl dentro del inframundo. En cuanto al espíritu del hombre, un análisis del mismo mito parece indicar que éste se generó cuando Quetzalcóatl-Ehécatl, después de algunas peripecias, sopló en su caracol y produjo el sonido primordial.

[…] El descenso de Quetzalcóatl en el inframundo constituye una penetración hierogámica de la tierra por el cielo cuyo resultado es la creación del ser humano. Así concebido en las entrañas de la muerte, el ser nace en el Este, tiene su apogeo en el cenit de su ciclo, desciende y muere como un sol poniente en el Oeste. Si bien dejó de existir, su vida prosigue con la descomposición de su cuerpo en el inframundo (comido por Tlaltecuhtli), la cual culmina, después de cuatro años, cuando los huesos se ven totalmente despojados de carne y tendones. Se consideraba entonces que el hombre había terminado de morir y que la remanencia ósea de su ser estaba lista para una nueva fecundación. (Johansson, 2014: 77-78)

Al parecer el pueblo mexica creía en la muerte como final absoluto, destino necesario para la continuidad de la vida. Cuando Ruz (1963) habla de aniquilamiento del ser, León-Portilla (1997) la describe como una interpretación materialista que inició Chavero, aplicable sólo para el cadáver. Sin embargo, Ruz no se limita a la cuestión corporal, sino que la idea de aniquilamiento la entiende como el fin absoluto, no habla de teyolía. En cambio, López-Austin (2008) si la menciona y concibe la muerte como un proceso y una parte fundamental del mismo es la depuración de la teyolía para su reutilización. Sin embargo, en el fondo, lo señalado por Ruz (1963) si ocurre. Desde Levinas (1993), el aniquilamiento que sostiene Ruz (1963), al relacionarse con el “ser”, el aspecto “individual” de la persona, si se presenta.

La cuestión es que la teyolía, como la concibe Lopéz-Austin (2009), se relaciona con el sentido comunitario, más que con la individualidad de la persona, este último rasgo se concentraba en el tonalli (López-Austin, 1999). Como “esencia humana”, la teyolía es la “esencia de la comunalidad”, a decir de Hernández (2014) y Levinas (1993), lo que supone que la existencia no es en singular, sino de “existentes en relaciones de existencia”; para existir se necesita de otros y esos otros necesitan de otros, su aniquilamiento, entendido como la disolución del Yo o depuración de la teyolía, si se quiere, en principio, garantiza el “existir” de (l) (lo) “otro”. Puesto que la vida se sostiene con la muerte, ésta última no sería otra cosa que el devenir de todo lo vivo en tránsito hacia otra cosa para asegurar su permanencia. Se trata de un proceso que no se detiene, la teyolía, como “esencia vital”, en todos los casos, tarde o temprano se reintegraría al flujo energético que da continuidad a la vida.

La muerte conduce al mismo destino, aunque por diferentes vías y propósitos; la que refiere la depuración de la teyolía después de un viaje de cuatro años para los que llegaban a Mictlán, acto seguido, se traslada a Omeyocan. En los otros destinos sucede lo mismo, lo único que cambia es el proceso de “reciclaje” que dura también cuatro años; decir que regresan en forma de aves no significa que sean las personas quienes vuelven a la Tierra con esa apariencia, ya que la teyolía debía dirigirse a Omeyocan. Si la muerte es parte de un proceso regenerativo, no tiene caso permanecer (ser) en otra modalidad existente, aunque De la Garza (2017), sugiera que es factible que ocurriese.

Es posible que manera de hipótesis, podemos plantear que aquellos que iban al Mictlán también podrían transformarse en diversos tipos de animales. Estrechamente vinculados con este sitio estaban las arañas, los alacranes, gusanos, escarabajos, búhos, murciélagos y las víboras, entre otros. [...] En el caso de los destinados al “lugar de los muertos”, podrían haberse transformado en aves nocturnas. (De la Garza, 2017: 181)

Si el viaje a Mictlán duraba cuatro años, tiempo en que la teyolía se reciclaba; tarde o temprano ocurría lo mismo para quienes se dirigían a Tonatiuhichan y Tlalocan, tardaban ochenta días en llegar y tras permanecer cuatro años, luego de cumplir sus encargos, mujeres y guerreros. Si se plantea que regresaban a la Tierra como aves, en realidad, debía entenderse que daban paso a nuevos vivientes (Duverger, 1987; López-Austin, 1994). Ese sería el motivo por el que luego de cuatro años, los familiares dejaban de realizar ofrendas. Si hay o no vida en Mictlán, Matos (1997) reitera que no, afirmación que se entiende ya que, el único lgar en que est se manifiesta es en Tlaltípac. En esta visión, nada, si siquiera los dioses son ajenos a este designio, porque también mueren y si resucitan, lo hacen bajo otros ropajes, tal y como sucedía con guerreros (teoyaomiqui), parturientas difuntas (cihuateteo) y ayudantes de Tláloc (ahuaque y ehecatotontin).

Sobre los lactantes difuntos y nonatos del Cincalco, de acuerdo a la tradición, volvían de forma inmediata, puesto que no había teyolía que purificar, pero también que lo harían cuando la Humanidad fuera destruida, creencia que puede enlazarse con la Leyenda de los Soles del Códice Chimalpopoca (Chavero, 1989) que trata sobre la creación del mundo, que describe la destrucción de cuatro eras, regidas por otro tanto de soles, previas a la Quinta Era, que correspondía al pueblo mexica (“Los hijos del Quinto Sol”) (Robles, 2001), en la que los mismos dioses se sacrifican para dar continuidad a la vida, cuyo destino sería también su destrucción por un cataclismo. El pueblo mexica anticipó el término de la Era del Quinto Sol (León-Portilla, 1997) y el principio a una Sexto Era, en la que los niños del Cincalco y Tlalocan repoblarían Tlaltípac y originarían la nueva Humanidad. Una vez más, la dualidad vida/muerte se presenta como condición para asegurar la continuidad del mundo. En esta nueva Creación, se espera el retorno de la vida (Eliade, 2001). De los suicidas, que no hallaron acomodo en el mundo, no se refiere mucho, aunque existe la posibilidad de que también dieran paso a nuevas personas (Johansson, 2014).